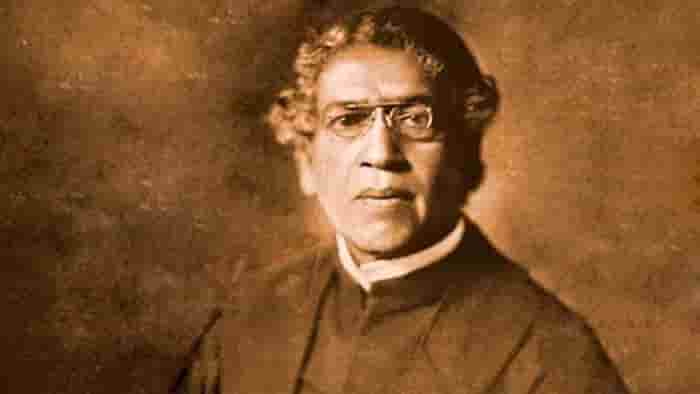

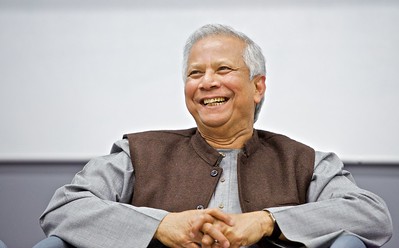

প্রতিভাবান বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু

- প্রকাশ: ১২:৩৩:০২ অপরাহ্ন, বুধবার, ১ ডিসেম্বর ২০২১

- / ১২৩৯ বার পড়া হয়েছে

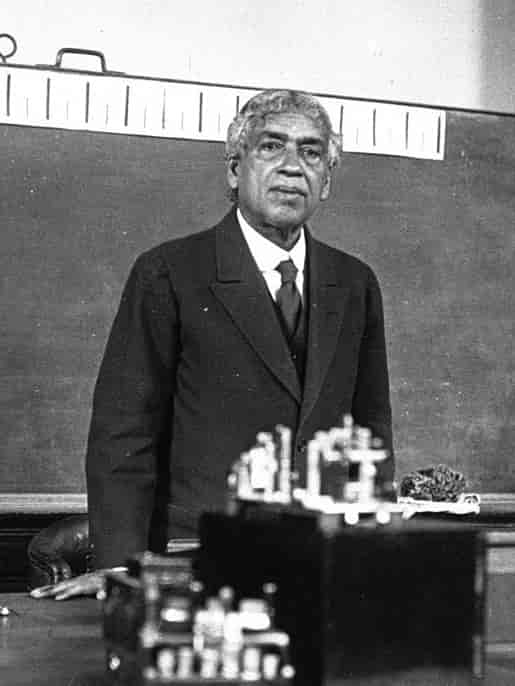

বিজ্ঞান জগতে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছেন অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন ও পরের বছর ১৮৯৪ সালেই নিয়মিত এই বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন।

জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণাকে প্রধান তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের বগুনিচয় সম্পর্কে নিজের উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গেও দৃশ্য আলোকের সকল ধর্ম বর্তমান এই তত্ত্ব প্রমাণ করেন। এই সময়ে তিনি বিনা তারে বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর এই গবেষণা ইউরোপের বেতার গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। সেই হিসেবে একে যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে অভিন্দিত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ১৮৯৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশ চন্দ্রকে ডিএসসি উপাধি প্রদান করে। ১৯০০ সালে প্যারির আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে পঠিত তাঁর প্রবন্ধের নাম জড় ও জীবের মধ্যে উত্তেজনা প্রসূত বৈদ্যুতিক সাড়ার ক্ষমতা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁর রচিত ‘Responses in the living and Non living’ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেটি তিনি লিখেছিলেন ১৯০২ সালে। পরে এই গবেষণায় তিনি ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশির উপর নানা পরীক্ষা করেন ও দেখান যে, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় ওই তিন বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ একইভাবে সাড়া দেয়।

জগদীশ চন্দ্র রচিত ‘Comperative Electro physiology’ গ্রন্থে এই সব গবেষণায় কথা লিপিবদ্ধ হয়। মানুষের স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক নমুনা তিনিই সম্ভবত প্রথম প্রস্তুত করেন। আধুনিক বেতার যন্ত্র, ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার প্রভৃতির সৃষ্টি অংশত এই মৌলিক চিন্তার অনুসরণ করেই সম্ভব হয়েছে।

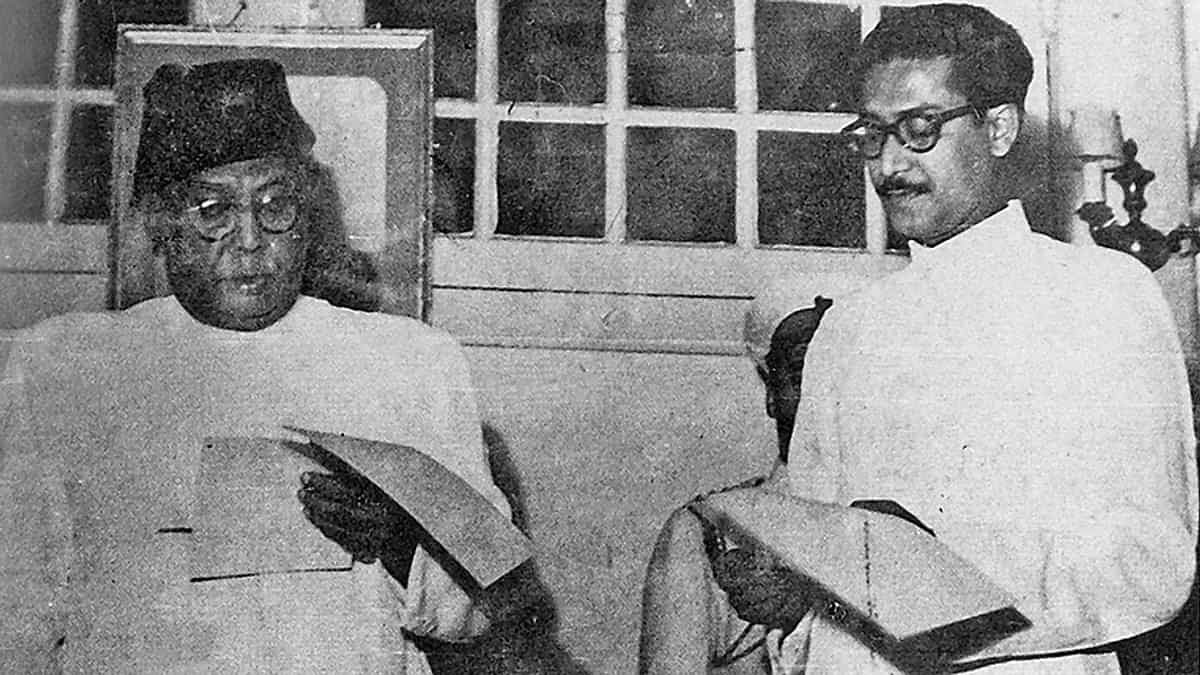

তৃতীয় পর্যায়ের শারীর বিদ্যা বিষয়ক গবেষণায় জড় ও প্রাণীর মধ্যগত বস্তু হিসেবে উদ্ভিদের উপর প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উত্তেজনার ফলাফল সম্বন্ধে বিশদ পরীক্ষা করেন। প্রাকৃতিক উত্তেজনার মধ্যে তাপ, আলোক ও মাধ্যাকর্ষণের ফলাফল কৃত্রিম উত্তেজনার মধ্যে বৈদ্যুতিক ও তাপীয় আঘাত তাঁর পর্যালোচনার বিষয় ছিল। জগদীশ চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক জীবনের এক ক্রান্তিলগ্নে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নিবেদিতার সঙ্গে। যখন তিনি খ্যাতির শিখরে জগদীশ চন্দ্র, তখন এক নতুন চিন্তা নিলেন। এক নতুন পথে চালিত হতে তিনি বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক প্রভাবে উদ্ভিদের সাড়া দিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। তা গুরুত্ব দিলেন না। এমন কি ইংল্যান্ডের কোনো জার্নালে জগদীশ চন্দ্রের গবেষণার বিষয় প্রকাশ করা যাবে না বলে বিরোধিতা হয়। এই কঠিন সময়ে জগদীশ চন্দ্রের পাশে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও জগদীশ চন্দ্র বসুর পাশে দাঁড়িয়েছেন তখন।

যদিও তাঁদের জগদীশ চন্দ্রের গবেষণা নিয়ে গভীর জ্ঞান ছিল না, কিন্তু জগদীশ চন্দ্রের গবেষণা প্রকাশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সম্মান রক্ষার তাগিদে তাঁদের সহযোগিতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। প্যারিসের এক মহাসম্মেলনে বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে বক্তব্য পেশ করেছিলেন জগদীশ চন্দ্র, পরিব্রাজক গ্রন্থে ফ্রান্স ও জার্মানি পরিচেছদে বিবেকান¨ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, ‘নানা দিগদেশ সমাগত সজ্জন অর্জুন সঙ্গম। …সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুগ যশস্বী বীর বঙ্গভূমির আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ড. জে সি বোস। এক যুবা বাঙালি বৈজ্ঞানিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন- …সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু- ভারতীয় বঙ্গবাসী, ধন্য বীর।’

জগদীশ চন্দ্র থাকতেন নিবেদিতার মায়ের বাড়িতে। বাড়ির ডাইনিং হলটাই হয়ে উঠেছিল জগদীশের ল্যাবরেটরি। তিনি বক্তব্য দিয়েছিলেন, জীব ও জড়ের ঐক্যসেতু রচনা বিষয়ক। বক্তৃতা প্রশংসিত হলেও বিরুদ্ধতাও টলতে লাগল। গবেষণাপত্র রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়ে ওঠার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াল। প্রবীণ জীবতত্ত্ববিদ জন বার্ডন স্যান্ডারসনের আপত্তিতে জার্নালে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না গবেষণাপত্র। জগদীশ চন্দ্র দমার পাত্র নন। তিনি ছুটি বাড়িয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করলেন। উৎসাহ পেলেন অক্সফোর্ডের উদ্ভিদ জীবতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডাইনের কাছ থেকে। অবশেষে তাঁর সহযোগিতায় জগদীশ চন্দ্রের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলো।

কিন্তু তাঁর গবেষণাপত্রের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ নেচার পত্রিকায় ডক্টর ওয়েলার তাঁর নিজের নামে ছেপে ফেলেছেন। ক্ষুব্ধ জগদীশ চন্দ্র বিদেশি জার্নালের পরিবর্তে নিজেই বই লিখে গবেষণার ফল সর্বসমক্ষে জানাবেন সেই উদ্যোগ শুরু করলেন। এ কাজে সর্বতো উৎসাহ জোগালেন নিবেদিতা।

প্রতিভাবান বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। পিতা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। মায়ের নাম বামাসুন্দরী দেবী। ফরিদপুরে বাল্য শিক্ষা শেষের পর কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে শিক্ষা লাভ করেন জগদীশ চন্দ্র। ১৮৮০ সালে স্নাতক হন। কেমব্রিজ থেকে ট্রাইপস পাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাঠ সম্পন্ন করেন।

দেশে ফিরে এসে ১৮৮৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। কিন্তু ভারতীয় ও ইংরেজদের বেতনে বৈষম্য থাকার প্রতিবাদে তিন বছর বেতন নিতে রাজি হননি।

১৮৮৭ সালে সমাজ সংস্কারক দুর্গামোহন দাশের কন্যা অবলাকে বিবাহ করেন। অর্থকৃচছ্রতার কারণে প্রথমে চন্দনগরে, পরে কলকাতায় মোহিনীমোহন বসুর সঙ্গে বাস করতেন। তখন জগদীশ চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক নেশা ছিল ফোটোগ্রাফি ও শব্দগ্রহণ। কলেজের এডিসনের ফোনোগ্রাফি যন্ত্রে জগদীশ চন্দ্র নানারকম শব্দগ্রহণ ও পরিস্ফুটনের পরীক্ষা করতেন।

ফোটোগ্রাফি বিষয়ে গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করে বাড়ির বাগানে একটি স্টুডিয়ো গড়েন। তিনি ব্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম সঞ্চালনকে বহুগুণ বর্ধিত করে দেখিয়েছিলেন তথাকথিত অনুত্তেজনীয় উদ্ভিদও বিদ্যুতিক আঘাতে সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। এইসব পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য ক্লেস্তোগ্রাফ ছাড়া স্ফিগমোগ্রাফ, পোটোমিটার ও ফোটোসিন্থেটিক বাবলার প্রভৃতি স্বয়ংলেখ যন্ত্র আবিষ্কার করেন জগদীশ চন্দ্র বসু। পাশাপাশি উদ্ভিদের জলশোষণ ও সালোকসংশ্লেষ সম্বন্ধে তাঁর বিশদ গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর জন্মদিনে বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আমৃত্যু সেখানে গবেষণা করেন।

১৯২০ সালে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য, ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত লিগ অফ নেশনস-এর ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৭ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২৮ সালে ভিয়েনার একাদেমি অফ সায়েন্সের বৈদেশিক সদস্য হন। যৌবনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মন্দির, গুহামন্দির এবং প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেন ও স্থিরচিত্র গ্রহণ করেন।

জগদীশ চন্দ্র বসুর বাংলা রচনা অব্যক্তর মধ্যে সৌন্দর্য পূজারি শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশ চন্দ্রের পরস্পরকে লিখিত পত্রাবলিতে গবেষক ও সাধক জগদীশ চন্দ্রের বিজ্ঞান জগতে নিঃসঙ্গ পদক্ষেপের অপরূপ কাহিনি পরিস্ফুট হয়েছে। জগদীশ চন্দ্রের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হলো- ‘Plant Responses as a means of Physiological Investigations’, ‘Physiology of the Ascent of Sap’, ‘Nervus Mechanism of Plants’ প্রভৃতি।

১৯০২ সালে সি. আই, ১৯১১ সালে সি. এস. আই, ১৯১৪ সালে বিজ্ঞানাচার্য ও ১৯১৭ সালে স্যার উপাধিতে ভূষিত হন জগদীশ চন্দ্র। জগদীশ চন্দ্র বসু ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর গিরিডিতে ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞান ভাবনা নবপ্রজন্মদের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে চিরকাল।