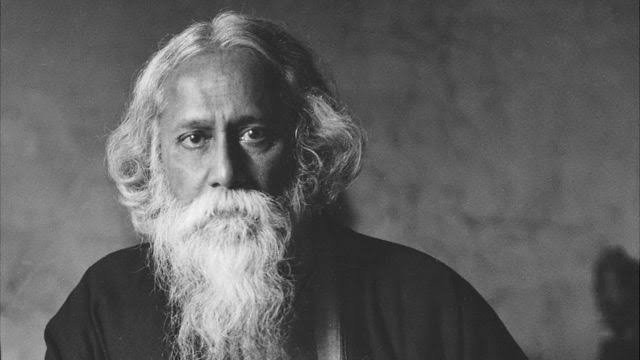

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন

- প্রকাশ: ১২:২১:৪২ পূর্বাহ্ন, শনিবার, ৫ মার্চ ২০২২

- / ২৫৪২ বার পড়া হয়েছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অনন্ত জীবন, চিরজীবী মানবাত্মা ও প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যের কবি। মৃত্যুকে তিনি দেখেছেন মহাজীবনের যতি হিসেবে। জীবন-মৃত্যু ও জগৎ-সংসার তাঁর নিকট প্রতিভাত হয় এক অখন্ড রূপে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা নিয়ে অনেক ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স যখন ৩১ বছর, তখন তিনি ‘শিক্ষার হেরফের’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। যাতে তিনি বলেন, ‘বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে, তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য হইতে পারে- আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি’। তিনি তার এই প্রবন্ধে কিছু আগে আরও বলেন যে, ‘চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ওই দুটো পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাবে না এ কথা অতি পুরাতন।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে তার সময়ে যে শিক্ষাব্যবস্থা দেশে চলেছিল, তাতে হতে পারত না চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ। তাই তিনি তার পরবর্তী জীবনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চান যে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হতে পারবে চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ। তার কাছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ছাত্রদের কেবলই কিছু তথ্য প্রদান করা নয়; তথ্য নিয়ে ভাবতে শেখানো। যুক্তি বলতে বোঝায় বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়কে। শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়ানো। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব রাখেন। কারণ, এর ফলে জ্ঞান সহজেই তাদের চেতনার অংশ হয়ে উঠবে। ফলে অনেক সহজেই পারবে তার প্রয়োগ ঘটাতে।

রবীন্দ্রনাথ তার ‘শিক্ষার হেরফের’ লেখেন রাজশাহী শহরে বসে (রামপুর বোয়ালিয়া)। তিনি প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন তদানীন্তন রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায়। যা অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী সরকারি কলেজের একটি কক্ষে। রাজশাহী সরকারি কলেজ তখন বিবেচিত ছিল একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষপ্রতিষ্ঠান হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী শহরে এসেছেন অনেকবার। এসেছেন প্রধানত তার জমিদারির কাজে। রাজশাহী জেলা ছিল তখন রাজশাহী, নাটোর ও নওগাঁ মিলিয়ে। রাজশাহী শহর ছিল রাজশাহী জেলার সদর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি ছিল নওগাঁর কালীগ্রাম মৌজায়। কালীগ্রাম মৌজার একটি গ্রামের নাম হল পতিসর। যেখানে অবস্থিত ছিল কালীগ্রাম মৌজার জমিদারির তহশিল। কালীগ্রামের জমিদারি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান জমিদারি। যা তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর কালীগ্রামের জমিদারি ক্রয় করেন ১৮৩০ সালে। রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী শহরে বসেই কেবল যে ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তা নয়। লিখেছিলেন তার একাধিক বিখ্যাত কবিতা। যেমন- ‘সুখ’, ‘ঝুলন’, ‘এবার ফিরাও মোরে’ এবং ‘সমুদ্রের প্রতি’। আমি এসব কথা বলছি কেননা, এসব কবিতা তিনি যেসব জায়গায় বসে লিখেছিলেন, আমি আমার বর্তমান প্রবন্ধটি লিখছি তার খুব সন্নিকটস্থ মাটিতে বসে। তাই আমার মনে আসছে এসব কবিতার কথা। যদিও তার শিক্ষাদর্শনের সাথে এসবের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন নিয়ে আমি কিছু লিখছি, কেননা আমাদের প্রধানমন্ত্রী ক’দিন আগে গিয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে; সেখানে বাংলাদেশের টাকায় নির্মিত বাংলাদেশ ভবন উন্মোচনের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৩ সালে কলকাতা থেকে ১০০ মাইল দূরে বিরভুম জেলার বোলপুর স্টেশনের কাছে কিছু জমি কিনে স্থাপন করেন শান্তিনিকেতন আশ্রম। পরে রবীন্দ্রনাথ সেখানে স্থাপন করেন ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামের একটি বিদ্যালয়। এরপর ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে তিনি ওই জায়গায় স্থাপন করেন বিশ্বভারতী নামে বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থাপিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কেবল মাত্র পড়তে পারত ব্রাহ্ম ও উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছাত্ররা। মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্ররাও নয়। উচ্চ বণের্র হিন্দু বলতে বোঝাত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য বর্ণের হিন্দুদের। রবীন্দ্রনাথ এ সময় বর্ণাশ্রম জাতিভেদ প্রথায় আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বিশ্বভারতী স্থাপন করেন, তখন তিনি এর দ্বার উন্মোচিত করেন সবার জন্যই।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হলো মননশক্তি বাড়ানো। কিন্তু তিনি বিশ্বভারতীর সাথে যুক্ত করেন শ্রীনিকেতন নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে। এর লক্ষ্য হয় কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়ন। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এর প্রথম পরিচালক ছিলেন লেনার্ড কে এল্মহার্স্ট। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন স্থাপন করেছিলেন ১৯২২ সালে। এটাকে ঠিক বিশ্বভারতীর অংশ বলা যায় না। কারণ, এখানে বিদ্যাদানের ব্যাপারে অনুসরণ করা হতো এবং এখনও হয় পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে; বিশ্বভারতীর মতো তপবনের পরিবেশে নয়। অবশ্য বিশ্বভারতীর সেই আদি তপবনের পরিবেশ এখন আর নেই। বিশ্বভারতী চলেছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালীগ্রামের জমিদারির আয় থেকে। কিন্তু কালীগ্রামের কৃষক প্রজারা এর দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ১১ বার বিশ্বভ্রমণ করেছেন। তারও অর্থ জুগিয়েছে প্রধানত কালীগ্রাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার এই জমিদারিতে মনে রাখারা মতো কিছু করেননি। তিনি তার প্রজাদের শিক্ষিত করে তুলতে চাননি। ভেবেছেন কৃষক প্রজারা শিক্ষিত হলে বাড়বে কৃষক প্রজার অসন্তোষ। কঠিন হবে জমিদারি রক্ষা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল জমিদার হিসেবে খুবই প্রজা-পীড়ক। এদের প্রজা-পীড়নের খবর ছাপান কাঙ্গাল হরিনাথ, তার ‘গ্রামবার্তা’ পত্রিকায়। যা পড়ে ক্ষুব্ধ হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ভাড়াটে গুণ্ডা নিযুক্ত করেন কাঙ্গাল হরিনাথকে খুন করার জন্য। কিন্তু সফল হতে পারেন না।

বাংলাভাষী মুসলমানের মধ্যে সর্ব প্রথম খুব উন্নতমানের বাংলা গদ্য লেখেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)। তিনি বাংলা গদ্য লিখতে শেখেন কাঙ্গাল হরিনাথের কাছ থেকে। অর্থাৎ বাংলাভাষী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার আছে একটা পৃথক ইতিহাস। কিন্তু আজ প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে, বাংলাভাষী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার পেছনে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অশেষ দান। যেটা ঐতিহাসিক সত্য নয়। যেমন সত্য নয়, বাংলাভাষী মুসলমানের ওপর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব। ১৯১১ সালে ৪ সেপ্টেম্বর স্থাপিত হয় ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’। এই সমিতি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে ১৯১৩ সালে। সমিতির অফিস স্থাপিত হয় কলকাতায় ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেয়া হয়। করাচি থেকে হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম এসে ওঠেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। কেননা, তার কলকাতায় থাকার কোনো জায়গা ছিল না। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিকে নির্ভর করে অগ্রসর হয়েছে বাংলাভাষী মুসলমানের সাহিত্য চর্চা। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু এখন প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ নাকি ছিলেন আমাদের সাহিত্য চর্চার মূল অনুপ্রেরণা। যা আদৌ সত্য নয়। রীন্দ্রনাথকে ঘিরে এখন শুরু হয়েছে এমন এক রাজনীতি, যা হতে পারে বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট অমঙ্গলজনক।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে কেবল যে, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া হয়েছে, তা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ তার বড়ো ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন আইসিএস হবার জন্য। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আইসিএস। তিনি রবীন্দ্রনাথকেও বিলাতে পাঠিয়েছিলেন আইসিএস হবার জন্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা হতে পারেননি। ঠাকুর পরিবার একদিকে বলেছেন, ব্রিটিশ বিরোধী কথা, আবার অন্যদিকে হতে চেয়েছেন তার শাসনযন্ত্রের অংশ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু নিজের ছেলে রথিন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইলিনয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান পড়তে। রথিন্দ্রনাথ সেখান থেকে জীববিজ্ঞানে বিএস ডিগ্রি নেন। রবীন্দ্রনাথ একদিকে বলেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিভ্রান্তিকর। কিন্তু সেই সাথে আবার নিজ পুত্রকে পাঠিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষালাভ করতে। ভরসা করেননি বিশ্বভারতীতে তার উচ্চশিক্ষা লাভ হতে পারবে বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে অনেক ব্যাপারেই থাকতে দেখা যায় আত্মসঙ্গতির অভাব। সাবেক পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে) ব্রিটিশ শাসনামলে বৈশাখী মেলায় চলেছিল গুলি। মারা গিয়েছিল বহুলোক।

রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের এই গুলি চলার প্রতিবাদ করে ছেড়েছিলেন তার স্যার উপাধি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবি’ উপন্যাস বাজেয়াপ্ত করে, রবীন্দ্রনাথ তখন প্রতিবাদ করতে অস্বীকার করেন। বলেন, প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ রাজের বিপক্ষে শরৎচন্দ্রের এরকম উপন্যাস লেখা মোটেও উচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নন, শরৎচন্দ্র বাংলাভাষী মুসলমান পাঠকের মনে অনেক গভীরভাবে নানা বিষয়ে রেখাপাত করেছিলেন। কিন্তু তাকে নিয়ে আজ সেভাবে আলোচনা হচ্ছে না। এক রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে মূল্যায়ন করার চেষ্টা হচ্ছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে।

আমরা আলোচনা করছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন এখন আর ভারতে আদ্রিত নয়। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীতে করলাম যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে ‘বাংলাদেশ ভবন’। জানি না কিভাবে বাংলাদেশ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

প্রথমেই শ্রদ্বেয় স্যারকে, মহান রাব্বুল আলামিন জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। উনার চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধ লেখনী পড়ে, সমৃদ্ধ হলাম। হৃদয়ের অন্তস্থল হতে স্যারের প্রতি শ্রদ্ধায় আবেগী হয়ে পড়লাম।