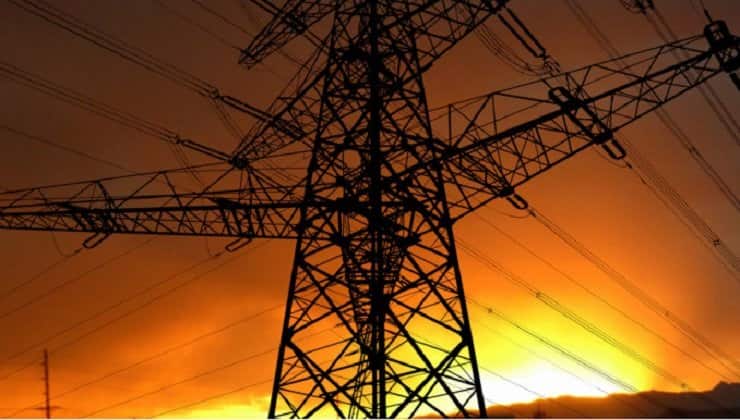

জাতীয় গ্রিড কী, জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ের কারণ ও ইতিহাস

- প্রকাশ: ০৩:২৭:৫৩ অপরাহ্ন, শুক্রবার, ৭ অক্টোবর ২০২২

- / ৮২৮ বার পড়া হয়েছে

বাংলাদেশে জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ের কারণে মঙ্গলবার, অক্টোবর ৪, ২০২২ তারিখ দেশের অর্ধেকের বেশি এলাকা ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎহীন ছিল। এসব এলাকার মধ্যে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ অনেকগুলো বড়ো শহর রয়েছে।

ব্যস্ত একটি দিনের দুপুরবেলা শুরু হওয়া জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ে ফলে এসব জেলার মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েন। কেন এই ঘটনা ঘটেছে, তা এখনো জানতে পারেননি প্রকৌশলীরা; তবে জানতে কয়েকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এক মাসের ব্যবধানে দেশে এটি দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটলো। আগে গত সেপ্টেম্বর ৬, ২০২২ একবার গ্রিড বিপর্যয় হয়েছিল। তখন কুষ্টিয়া, যশোরসহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো প্রায় দেড় ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ছিল।

কিন্তু কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটে? সেটা বোঝার জন্য আমাদের আগে জানতে হবে, জাতীয় গ্রিড কী আর কীভাবে কাজ করে।

জাতীয় গ্রিড কী?

এটি হচ্ছে সারা দেশে বিদ্যুতের একটি সঞ্চালন ব্যবস্থা। প্রকৌশলীরা জাতীয় গ্রিডকে অনেকটা মহাসড়ক বা রেললাইনের সঙ্গে তুলনা করেন। বাংলাদেশে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড জাতীয় গ্রিড ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

বড়ো শহরে বিদ্যুৎ থাকলেও গ্রামগুলোতে কেন এখনো লোডশেডিং চলছে

বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে দেশ জুড়ে ভোগান্তি, কারণ জানা যায়নি

প্রতিষ্ঠানটির সিস্টেম অপারেশনের প্রধান প্রকৌশলী বি.এম. মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলছেন, “এটি হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদকদের কাছ থেকে নিয়ে ক্রেতাদের কাছে বিতরণ করতে সরবরাহ করার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা।

তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে। সেটা উচ্চ ক্ষমতার পরিবাহী তারের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে বিতরণকারী সংস্থাগুলোর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে সেসব কোম্পানি গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়। এই সরবরাহ করার পুরো কাজটি জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে করা হয়।

”এই উৎপাদন, সরবরাহ আর বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে কোন ক্রুটি তৈরি হলেই পুরো ব্যবস্থাপনার জন্য জটিলতা তৈরি করে,” তিনি বলছেন।একে অনেকটা রেললাইনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। চট্টগ্রাম থেকে হয়তো বিদ্যুতের রেল দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথে একাধিক স্টেশনে সেটা থামিয়ে যাত্রী ওঠালো বা নামালো অর্থাৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ যোগ হলো অথবা গ্রাহক কোম্পানির কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হলো।

ফলে বিদ্যুৎ যেখানেই উৎপাদন করা হোক না কেন, তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সঞ্চালন লাইনে দিয়ে দেন। এরপর সেটা জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বাংলাদেশে ছড়িয়ে যায়। সেটা আবার বিভিন্ন স্থানের চাহিদা অনুযায়ী পাওয়ার গ্রিড স্টেশন, উপ-কেন্দ্র হয়ে লো-ভোল্টেজ হয়ে ভোক্তা বা গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ চলে যায়।

বাংলাদেশে বিদ্যুতের বড়ো বড়ো খুঁটির ওপর যে তিন ধরনের তার দেখা যায় তাতে তিন মাত্রার বিদ্যুৎ পরিবহন করা হয়। একটিতে থাকে চারশো কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভির বিদ্যুৎ।উদাহরণ হিসাবে দেওয়া যায়, বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যোগ হওয়ার পর সেটা সঞ্চালন লাইন ধরে বিভিন্ন স্থানে যায়। ঢাকায় চাহিদা অনুযায়ী পাওয়ার গ্রিডের চারশো কেভি বা ২৩০ কেভির সাব-স্টেশনে সেই সঞ্চালন লাইন থেকে হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ নামিয়ে এনে গ্রাহক উপযোগী ভোল্টেজে আনা হয়। এরপর সেখান থেকে ডেসা বা ডেসকো বিদ্যুৎ নিয়ে গ্রাহকদের কাছে সরবরাহ করে।

একেক স্থানের চাহিদা অনুযায়ী, স্থানীয় ট্রান্সফর্মারের সক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন থেকে নিয়ে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয় কেন হয়?

পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক বি. ডি. রহমতউল্লাহ বলছেন, পুরো ব্যবস্থাপনাটি স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল— উভয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এই ব্যবস্থা পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় হলেও বাংলাদেশে তা এখনো হয়নি।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখার কোন উপায় নেই। চাহিদার সাথে তাল রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এরপর সেটা জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে সরবরাহ করা হয়।জাতীয় গ্রিডের এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সঞ্চালন লাইনে বিদ্যুৎ যোগ করা থেকে শুরু করে ভোক্তাদের কাছে সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোর কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা পর্যন্ত কার্যক্রম রয়েছে।

যেহেতু বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখা যায় না, আবার লোড কম বেশি হলে সেটা সিস্টেমে চাপ তৈরি করে, তাই চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। যখন লোড বেশি থাকে, তখন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে উৎপাদন বাড়াতে বলা হয়। আবার চাহিদা কমে গেলে তাদের উৎপাদন সীমিত করতে বলা হয়। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির দপ্তর থেকে এই সমন্বয় করা হয়।

কিন্তু এই সিস্টেমের কোন একটিতে ক্রুটি দেখা বা সমস্যা হলে পুরো সিস্টেমটি ভেঙ্গে পড়ে। তখন মঙ্গলবারের মতো বড়ো ধরনের বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশে বর্তমানে সঞ্চালন লাইন রয়েছে প্রায় ১৩,০০০ কিলোমিটার।

মি. রহমতউল্লাহ বলছেন, এই সঞ্চালন লাইনের কোথাও একটি ক্রুটি দেখা দিলে পুরো সিস্টেমটা দুর্বল হয়ে যায়। ডিমান্ডের সঙ্গে পাওয়ার জেনারেশনের সমন্বয় থাকতে হবে। কিন্তু লোড বেশি বা কম হয়ে গেলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়।

কোন একটি স্টেশনে হয়তো ১,০০০ মেগাওয়াটের চাহিদার বিপরীতে এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জেনারেশন হচ্ছে। কোন কারণে এটা বন্ধ হয়ে গেলে অথবা বিদ্যুতের চাহিদা বেশি বেড়ে গেলে সিস্টেম তখন অন্য জায়গা থেকে সেই চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে। তখন চাপ বেড়ে যায়। কিন্তু সিস্টেমে এমন একটা ব্যবস্থা আছে যে, চাপ বেশি বা কম হলে যন্ত্রপাতির সুরক্ষার জন্য সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে নিজেকে পুরো সিস্টেম থেকে আলাদা করে ফেলে।একটা দুটো স্টেশন বন্ধ হলে চাপ আরও বাড়তে থাকে, ফলে আরও স্টেশন বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এভাবে একটা চেইন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে পড়ে।

প্রকৌশলীদের ভাষায় এটাকে বলা হয় “ক্যাসকেড ট্রিপিং।”

এরপর ক্রুটি শনাক্ত করে সেটাকে ঠিক করে অথবা বিচ্ছিন্ন রেখে অন্য কেন্দ্রগুলোকে আবার একের পর এক চালু করে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ ফিরিয়ে আনা হয়। যেহেতু বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখা যায় না, তাই চাহিদার সাথে মিল রেখে এসব কেন্দ্র চালু করা হতে থাকে। সেই সঙ্গে সঞ্চালন লাইনে আসা বিদ্যুৎ বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে সরবরাহ করা হতে থাকে।

এই কারণে জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ের পর পর্যায়ক্রমে একেকটি এলাকায় বিদ্যুৎ ফিরে আসতে শুরু করে।যেসব কারণে বিপর্যয় ঘটে থাকে

জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ চাহিদার সঙ্গে লোডের সমন্বয় না হওয়া। যেমন অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হলে তা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর চাপ তৈরি করে।

এছাড়া ঝড়ে বা গাছ পড়ে, পাখি বসলে, আগুন লেগে কিংবা খুঁটি উপড়ে গিয়ে বিদ্যুতের তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও জাতীয় গ্রিড বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে।

আবার অনেক সময় সঞ্চালন ব্যবস্থায় সুরক্ষা হিসাবে যে ব্রেকার সিস্টেম থাকে, সেটার কারণেও গ্রিডে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিদ্যুতের সরবরাহ হঠাৎ বেড়ে গেলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোন কারণে আটকে গেলে সেখানকার লাইন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই ব্রেকার সরবরাহ লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটিকেও বন্ধ করে দেয়।

পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক বি. ডি. রহমতউল্লাহ বলছেন, “বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় ন্যাশনাল গ্রিডে চাহিদার সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাটি অটোমেটিক্যালি হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে পুরোপুরি তা হয় না। টেলিফোন করে স্টেশনগুলোকে পাওয়ার জেনারেশন বাড়ানো-কমানোর সমন্বয় করতে হয়। ফলে কোন ক্রুটি হয়ে পড়লে সেটা দ্রুত অন্য স্টেশনগুলোকে বন্ধ করে দেয়।”

তিনি বলেন, ”মঙ্গলবার যে বিপর্যয় ঘটেছে, আমি বলবো, সেখানে গ্রিড স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা লোকজনের অবহেলা রয়েছে। এত ঘণ্টা পার হলেও কেউ বলছে না কেন কী হয়েছে? আসলে এখানে জবাবদিহিতার একটা অভাব রয়েছে।”

মি. রহমতউল্লাহ বলেন, বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনেক জোর দেওয়া হয়েছে, বিনিয়োগ হয়েছে। কিন্তু সঞ্চালন ব্যবস্থায় ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেটার উন্নতি হয়নি, রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। অথচ ভালো সঞ্চালন ব্যবস্থা না থাকলে, গ্রাহকদের কাছে পৌছাতে না পারলে যে এই পাওয়ার জেনারেশনে লাভ নেই, সেটা কেউ বুঝতে চাইছে না। ”

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ইতিহাস

বাংলাদেশে এর আগে এ ধরনের বড়ো বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছিল ২০১৭ সালের ৩রা মে। সেবার আকস্মিক গ্রিড বিপর্যয়ের পর উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমের ৩২টি জেলা কয়েক ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো জাতীয় গ্রিড বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছিল ২০১৪ সালে।

সেই বছর পহেলা নভেম্বর বেলা ১১টা ২৭ মিনিট থেকে পরবর্তী ১৪ ঘণ্টা ধরে পুরো বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এতো বড়ো ধরনের গ্রিড বিপর্যয় এর আগে আর দেশে ঘটেনি। সেই বিপর্যয়ের সময় ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর অফিস, পার্লামেন্ট, এবং অন্যান্য সরকারি ভবনেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তবে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জেনারেটরের থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ দিয়ে কাজ চলছে।

সেই সময় বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো রিপোর্ট করে, প্রতিবেশী ভারতের একটি সাব-স্টেশনের সমস্যার কারণে তার সাথে সংযুক্ত বাংলাদেশের গ্রিডে এই বিপর্যয় ঘটে থাকতে পারে।

বাংলাদেশ ও ভারতের সরবরাহ লাইনের ক্রুটি দেখা দেওয়ার কারণে সেই ঘটনা ঘটেছিল।

সেই ঘটনার স্মরণ করে বিডি রহমতউল্লাহ বলছেন, সেই সময় ভারতের দিক থেকে একটি ফল্ট কারেন্ট ঢুকে পড়েছিল। ফলে দেশের অনেকগুলো পাওয়ার স্টেশন একটার পর একটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এর আগেও ছোট-খাটো গ্রিড বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে। তবে তার আগে বাংলাদেশে বড়ো ধরনের ব্ল্যাকআউটের ঘটনা ঘটেছিল ২০০৭ সালে। সেই বছর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে দুই দফা ব্ল্যাকআউটের ঘটনা ঘটছিল। তখন বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তারা বিপর্যয়ের জন্য দুর্বল গ্রিডকে দায়ী করেছিলেন।

প্রতিনেদনটি বিবিসি থেকে নেওয়া এবং সামান্য পরিবর্তিত